2015年12月11日

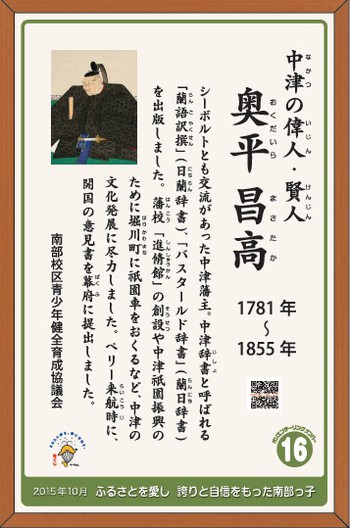

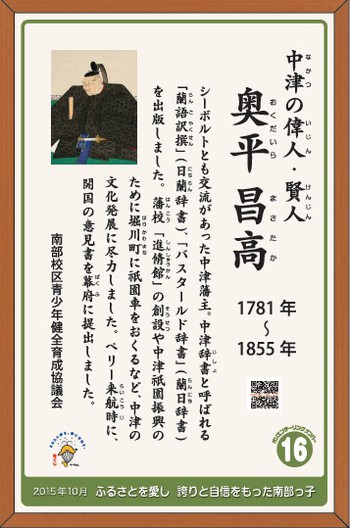

16 奥平昌髙

16 奥平昌髙(おくだいら まさたか)

■シーボルトとも交流があった中津藩主。中津辞書と称される「蘭語訳撰」(日蘭辞書)、「バスタールド辞書」(蘭日辞書)を出版しました。藩校「進脩館」の創設や中津祇園振興のために堀川町に祇園車をおくるなど、中津の文化発展に尽力しました。ペリー来航時に、開国の意見書を幕府に提出しました。

■生没年:1781-1855

■シーボルトとも交流があった中津藩主。中津辞書と称される「蘭語訳撰」(日蘭辞書)、「バスタールド辞書」(蘭日辞書)を出版しました。藩校「進脩館」の創設や中津祇園振興のために堀川町に祇園車をおくるなど、中津の文化発展に尽力しました。ペリー来航時に、開国の意見書を幕府に提出しました。

■生没年:1781-1855

2015年12月11日

15 川村矯一郎

15 川村矯一郎(かわむら きょういちろう)

■更生保護の創始者。政治犯として三回の入牢経験から、出所後は刑務所の改善運動に尽力しました。また、出獄人保護事業に取り組み、我が国初の出獄人保護会社を設立しました。これが現在の更生保護制度の源流となっています。

■生没年:1852-1891

★川村矯一郎顕彰碑(安全禅寺:下正路)

■更生保護の創始者。政治犯として三回の入牢経験から、出所後は刑務所の改善運動に尽力しました。また、出獄人保護事業に取り組み、我が国初の出獄人保護会社を設立しました。これが現在の更生保護制度の源流となっています。

■生没年:1852-1891

★川村矯一郎顕彰碑(安全禅寺:下正路)

2015年12月11日

14 小笠原長次

14 小笠原長次(おがさわら ながつぐ)

■細川氏の後(1632年)、中津8万石の譜代大名として入国。城下町の整備を行い、城下に水道を引きました。また、宇佐郡の新田開発などを行いました。

■生没年:1615-1666

■細川氏の後(1632年)、中津8万石の譜代大名として入国。城下町の整備を行い、城下に水道を引きました。また、宇佐郡の新田開発などを行いました。

■生没年:1615-1666

2015年12月11日

13 島田虎之助

13 島田虎之助(しまだ とらのすけ)

※錬心館前

http://www.city-nakatsu.jp/doc/2011100117237/

■剣術家。中津藩士の子として生まれ、漢学・剣術を学びました。16歳より九州一円を武者修行して名声を上げました。江戸に出て直心影流の師範免許を受け道場を開きました。男谷信友(おだにのぶとも)、大石種次(おおいしたねつぐ)とならび幕末の三剣士と言われ、坂本龍馬の師匠、勝海舟は剣術の門弟の一人です。

■生没年:1814-1852

※錬心館前

http://www.city-nakatsu.jp/doc/2011100117237/

■剣術家。中津藩士の子として生まれ、漢学・剣術を学びました。16歳より九州一円を武者修行して名声を上げました。江戸に出て直心影流の師範免許を受け道場を開きました。男谷信友(おだにのぶとも)、大石種次(おおいしたねつぐ)とならび幕末の三剣士と言われ、坂本龍馬の師匠、勝海舟は剣術の門弟の一人です。

■生没年:1814-1852

2015年12月11日

12 糸園和三郎

12 糸園和三郎(いとぞの わさぶろう)

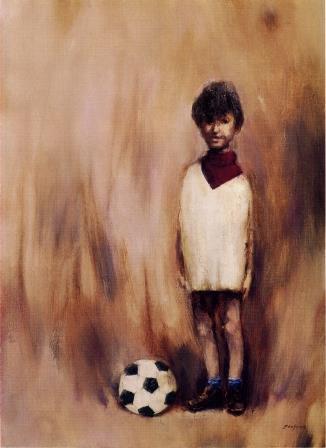

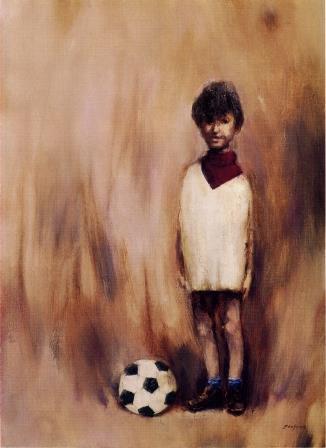

■洋画家。南部小学校で学びました。独自の絵画表現と世界観を追求し続け、洋画壇で確かな地位を築きました。南部小学校には、糸園画伯より「こどもとサッカーボール」の絵が寄贈され、校長室にはレプリカが飾られています。

■生没年:1911-2001

★「こどもとサッカーボール」

■洋画家。南部小学校で学びました。独自の絵画表現と世界観を追求し続け、洋画壇で確かな地位を築きました。南部小学校には、糸園画伯より「こどもとサッカーボール」の絵が寄贈され、校長室にはレプリカが飾られています。

■生没年:1911-2001

★「こどもとサッカーボール」

2015年12月11日

11 前野良沢

11 前野良沢(まえの りょうたく)

■「蘭学の開祖」であり中津藩医。杉田玄白たちと苦心の末、オランダ語の解剖書「ターヘル・アナトミア」を訳したものが「解体新書」です。青木昆陽やオランダ通詞からオランダ語を学びました。

■生没年:1723-1803

■「蘭学の開祖」であり中津藩医。杉田玄白たちと苦心の末、オランダ語の解剖書「ターヘル・アナトミア」を訳したものが「解体新書」です。青木昆陽やオランダ通詞からオランダ語を学びました。

■生没年:1723-1803

2015年12月11日

10 田中信平

10 田中信平(たなか しんぺい)

■中津の「けんちん」(和菓子)の発案者。日本最初の本格的中国料理の解説書『卓子式』を1784年に出版。町の外科医をしながら、書、画、料理などの才能を発揮。ここ南部公民館が生家跡で、現在、記念碑が建てられています。

■生没年:1748-1824

★田中信平碑(南部公民館内)

★けんちん

◎田信のけんちん

「けんちん」は中津地方に伝わる菓子で、十六寸豆、きくらげ、くず粉などを火にかけ、砂糖と醤油で味つけし、蒸しあげたものです。一晩置いてから切り分けていただきます。慶弔用の料理菓子として、結婚式の折り箱の中に、よく入れられていました。現在、食生活改善推進協議会南部支部では、田信を偲び「田信のけんちん」の伝承に取り組んでいます。

■中津の「けんちん」(和菓子)の発案者。日本最初の本格的中国料理の解説書『卓子式』を1784年に出版。町の外科医をしながら、書、画、料理などの才能を発揮。ここ南部公民館が生家跡で、現在、記念碑が建てられています。

■生没年:1748-1824

★田中信平碑(南部公民館内)

★けんちん

◎田信のけんちん

「けんちん」は中津地方に伝わる菓子で、十六寸豆、きくらげ、くず粉などを火にかけ、砂糖と醤油で味つけし、蒸しあげたものです。一晩置いてから切り分けていただきます。慶弔用の料理菓子として、結婚式の折り箱の中に、よく入れられていました。現在、食生活改善推進協議会南部支部では、田信を偲び「田信のけんちん」の伝承に取り組んでいます。

2015年12月11日

9 辛島正庵

9 辛島正庵(からしま しょうあん)

■江戸後期の蘭方医、中津藩医。中津で最初の種痘治療を行い、天然痘の予防接種である種痘の研究に努めました。

■生没年:1779-1857

★辛島正庵の墓(大法寺:寺町)

大法寺の紹介URL⇒http://www.nakatsuyaba.com/docs/2014020700018/

■江戸後期の蘭方医、中津藩医。中津で最初の種痘治療を行い、天然痘の予防接種である種痘の研究に努めました。

■生没年:1779-1857

★辛島正庵の墓(大法寺:寺町)

大法寺の紹介URL⇒http://www.nakatsuyaba.com/docs/2014020700018/

2015年12月11日

8 水島銕也

8 水島銕也(みずしま てつや)

■神戸高等商業学校(現在の神戸大学)の創設委員で初代校長。多くの実業家(出光興産の創業者出光佐三など)を育て、商業教育に尽力しました。金谷本町にある水島公園は生誕の地です。

■生没年:1864-1928

★生誕地の水島公園(金谷本町)

http://www.city-nakatsu.jp/doc/2011100110405/

★神戸大学URL http://www.kobe-u.ac.jp/index.html

■神戸高等商業学校(現在の神戸大学)の創設委員で初代校長。多くの実業家(出光興産の創業者出光佐三など)を育て、商業教育に尽力しました。金谷本町にある水島公園は生誕の地です。

■生没年:1864-1928

★生誕地の水島公園(金谷本町)

http://www.city-nakatsu.jp/doc/2011100110405/

★神戸大学URL http://www.kobe-u.ac.jp/index.html

2015年12月11日

7 小幡篤次郎

7 小幡篤次郎(おばた とくじろう)

■慶應義塾塾長。南部小学校にあった「中津市学校」の校長や貴族院議員も務める。遺言により殿町の生誕地は、多くの本とともに寄付され図書館が開かれました。その遺徳を顕彰し現在の小幡記念図書館に至っています。

■生没年:1842-1905

★中津市率小幡記念図書館 等

https://libwebsv.city-nakatsu.jp/index.html

★旧小幡記念図書館(現歴史民俗資料館)

※国指定登録有形文化財(平成9年)

■慶應義塾塾長。南部小学校にあった「中津市学校」の校長や貴族院議員も務める。遺言により殿町の生誕地は、多くの本とともに寄付され図書館が開かれました。その遺徳を顕彰し現在の小幡記念図書館に至っています。

■生没年:1842-1905

★中津市率小幡記念図書館 等

https://libwebsv.city-nakatsu.jp/index.html

★旧小幡記念図書館(現歴史民俗資料館)

※国指定登録有形文化財(平成9年)